pH・導電率測定を自動化するオートサンプラーの導入を検討されているお客様から、「今まで手分析で行っていた業務を、機械に任せられるか不安・・」というお声を伺います。 手分析と自動測定の測定結果が同じになるのか?という点は、多くの方が気にされているのではないでしょうか。

その疑問に応えるべく、pH測定の助っ人である弊社のオリジナルキャラクター はかせが

LAQUAシリーズのpH電極を用いてサンプルを手分析した場合と、オートサンプラーで自動測定した場合の測定値を実際に比較してみました。

今回のコラムでは、その様子をお届けします!

実際は牛乳よりお茶派のはかせ

牛乳のpH測定は品質管理において重要じゃ。

微生物の活動によって生成された乳酸の量やたんぱく質の安定性、風味の度合いをpHで管理しているぞ。

■手分析

サンプルと電極先端のガラス応答膜を馴染ませるため、電極を10秒間サンプルに浸漬してから測定を開始。1検体の測定ごとに電極先端を水洗いして、柔らかいペーパーで水滴をふき取りました。

■オートサンプラーによる自動測定

オートサンプラーは測定前に電極が上下に動いてサンプルの撹拌を行います。測定前のサンプルへの電極浸漬時間を合わせるために、オートサンプラーの撹拌時間は10秒に設定しました。また、洗浄はオーバーフロー洗浄(10秒)+ふき取り(3秒)で設定し、1検体の測定ごとに洗浄を実施しました。

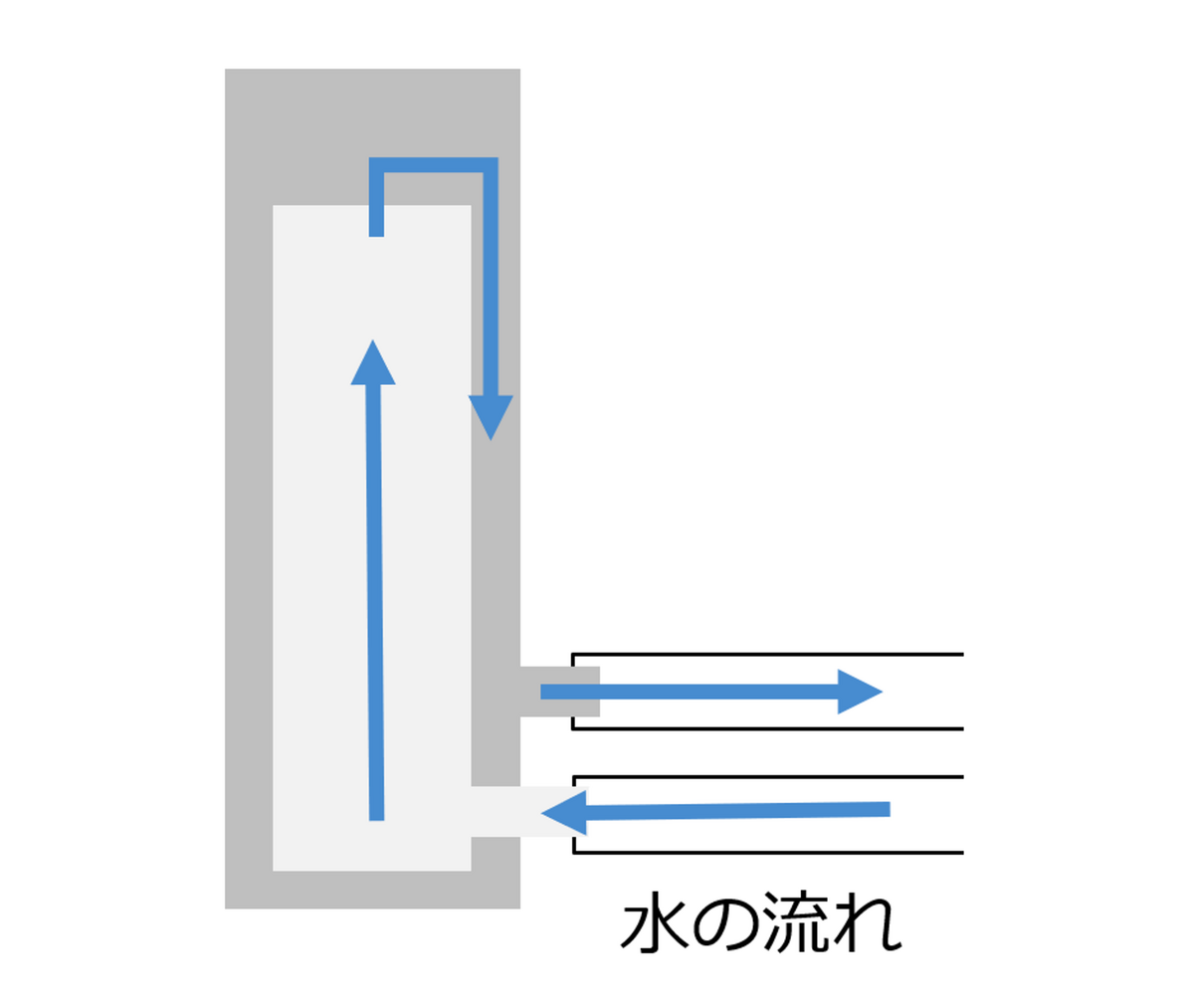

オーバーフロー洗浄槽は、二重管構造になっているぞ。

下から内管に水を送り、内管の水を外管に溢れさせて排水する仕組みじゃ。

サンプルのpHは温度によって変わります。測定条件を合わせるため、事前にサンプルを室温に戻しておきます。

いよいよ測定開始!

測定中・・・

測定中・・・

| 1回目 測定値 | 2回目 測定値 | 3回目 測定値 | 平均値 | |

|---|---|---|---|---|

| 牛乳① | 6.711 | 6.711 | 6.710 | 6.711 |

| 牛乳② | 6.720 | 6.711 | 6.714 | 6.715 |

| 牛乳③ | 6.721 | 6.711 | 6.715 | 6.716 |

➡ 手分析の全体平均値(検体ごとの平均値の平均)=6.714

| 1回目 温度 | 2回目 温度 | 3回目 温度 |

|---|---|---|

| 24.1 | 24.1 | 24.1 |

| 24.2 | 24.2 | 24.3 |

| 24.4 | 24.5 | 24.8 |

| 1回目 測定値 | 2回目 測定値 | 3回目 測定値 | 平均値 | |

|---|---|---|---|---|

| 牛乳① | 6.741 | 6.731 | 6.728 | 6.733 |

| 牛乳② | 6.727 | 6.724 | 6.725 | 6.725 |

| 牛乳③ | 6.727 | 6.726 | 6.725 | 6.726 |

➡ 自動測定の全体平均値(検体ごとの平均値の平均)=6.728

| 1回目 温度 | 2回目 温度 | 3回目 温度 |

|---|---|---|

| 24.4 | 24.4 | 24.4 |

| 24.3 | 24.3 | 24.3 |

| 24.3 | 24.3 | 24.3 |

手分析と自動測定の平均値の差は、6.728−6.714=0.014 という結果でした!

満足そうなはかせ

手分析でも、自動測定も、牛乳のpH値はほとんど変わらないぞ✨

牛乳やヨーグルトなどの乳製品は脂肪分やたんぱく質が豊富に含まれているため、測定後にこれらの粒子が電極に付着し、汚れやすくなります。

複数のサンプルを連続して測定する場合、電極に汚れがついたまま次のサンプルを測定すると、コンタミネーションがおこってしまいます。

コンタミネーションを防ぐには、異なるサンプルを測定する前に電極をしっかり洗浄することが大切です。

測定の自動化を考えるときは、正しく測れるかということだけではなく、電極をどれだけ綺麗に洗浄できるかという点も重要じゃ。

オートサンプラーで牛乳を測定しオーバーフロー洗浄を行った後に、pH4と7の標準液を3回ずつ測定してみました。

測定値の平均値を、JISの標準液の規格値と比較して、洗浄が正しくできているかどうかを見てみましょう。

測定結果が規格値に近ければ電極が適切に洗浄できているといえます。反対に洗浄が不十分な場合、規格値から離れていくでしょう。

| 1回目 測定値 | 2回目 測定値 | 3回目 測定値 | 平均値 | |

|---|---|---|---|---|

| pH4 標準液 | 4.038 | 4.015 | 4.010 | 4.021 |

| pH7 標準液 | 6.871 | 6.887 | 6.893 | 6.884 |

| 1回目 温度 | 2回目 温度 | 3回目 温度 |

|---|---|---|

| 24.5 | 24.5 | 24.5 |

| 24.6 | 24.6 | 24.7 |

標準液の各温度におけるpH (JIS Z 8802 2011確認)。 詳細はこちらで解説しています。

| 温度 (℃) | しゅう酸塩 標準液 | フタル酸塩 標準液 (pH4) | 中性りん酸塩 標準液 (pH7) | ほう酸塩 標準液 | 炭酸塩 標準液 |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1.67 | 4.01 | 6.98 | 9.46 | 10.32 |

| 5 | 1.67 | 4.01 | 6.95 | 9.39 | (10.25) |

| 10 | 1.67 | 4.00 | 6.92 | 9.33 | 10.18 |

| 15 | 1.67 | 4.00 | 6.90 | 9.27 | (10.12) |

| 20 | 1.68 | 4.00 | 6.88 | 9.22 | (10.07) |

| 25 | 1.68 | 4.01 | 6.86 | 9.18 | 10.02 |

| 30 | 1.69 | 4.01 | 6.85 | 9.14 | (9.97) |

実際の測定結果(3回測定の平均値)は、4.021と6.884でした。

JISでは25℃におけるpHの規格値が4.01と6.86となっているので、多少の温度の違いはありますが、規格値との差は0.011、0.024です。

この差分から、牛乳の場合はオーバーフロー洗浄でも十分有効だと言えそうです。

電極がきちんと洗浄できているかを確かめる方法として、pH標準液の測定は手軽でオススメです!

(ちなみに、汚れが落ちにくいサンプルの場合はシャワー洗浄というオプションもあります。)

最後まで読んでくれて、ありがとうね~。

また次回のコラムで会いましょう。