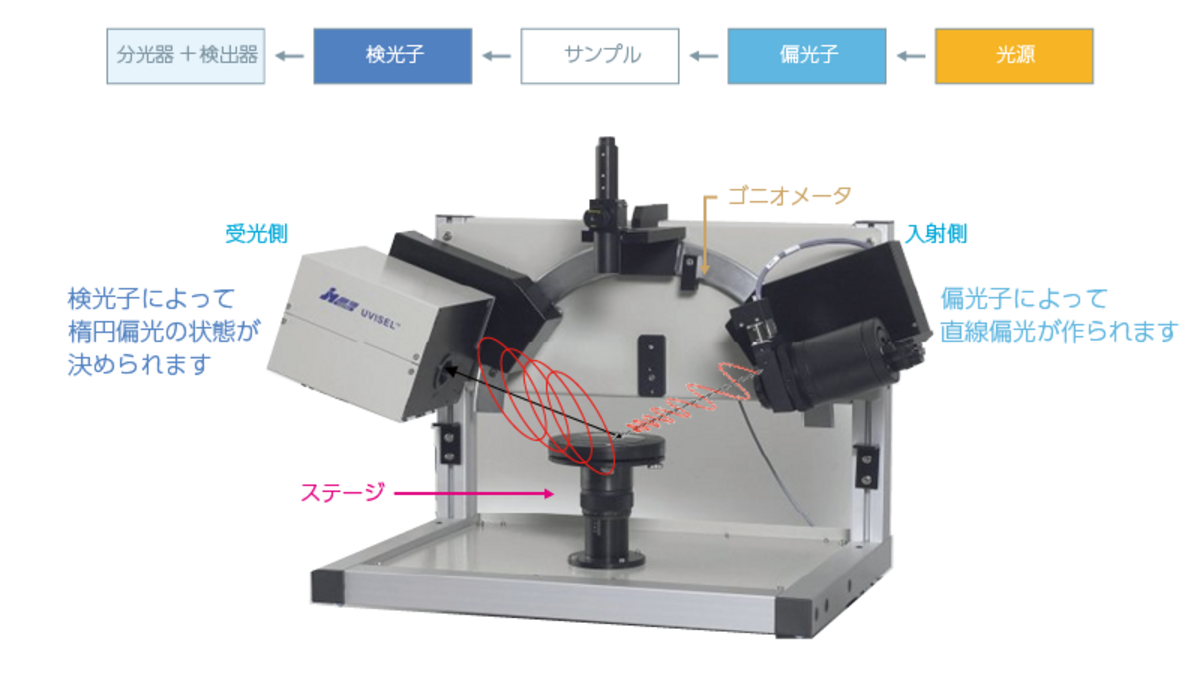

分光エリプソメーターは幅広い波長範囲を測定するため、光源にはキセノンランプやハロゲンランプなどの白色光源を使用します。そこから出た光が偏光子を通ってサンプルに照射し、サンプルから返ってきた光は検光子を通ってモノクロメータやCCD分光器といった分光器で分光され、光電子増倍管(Photomultiplier tube: PMT)またはフォトダイオード(Photodiode)、CCDといった検出器で検出します。これにより

図14:分光エリプソメーターの構成(写真はUVISEL Plus)

分光エリプソメーターにはいくつかの方式があり、大きく分けて素子を機械的に回転させて偏光状態を測定する方式(回転検光子型、回転補償子型)と、電気的に変調をかけて偏光状態を測定する方式(位相変調型、液晶変調型)の2つのタイプがあります。

(a) 回転検光子型分光エリプソメーター

検光子を機械的に回転させて偏光状態を測定する方法です。装置の構成が簡単という特徴があります。一方で

(b) 回転補償子型分光エリプソメーター

サンプルと検光子(または偏光子)の間に補償子を導入し、それを回転させて偏光状態を測定する方法です。

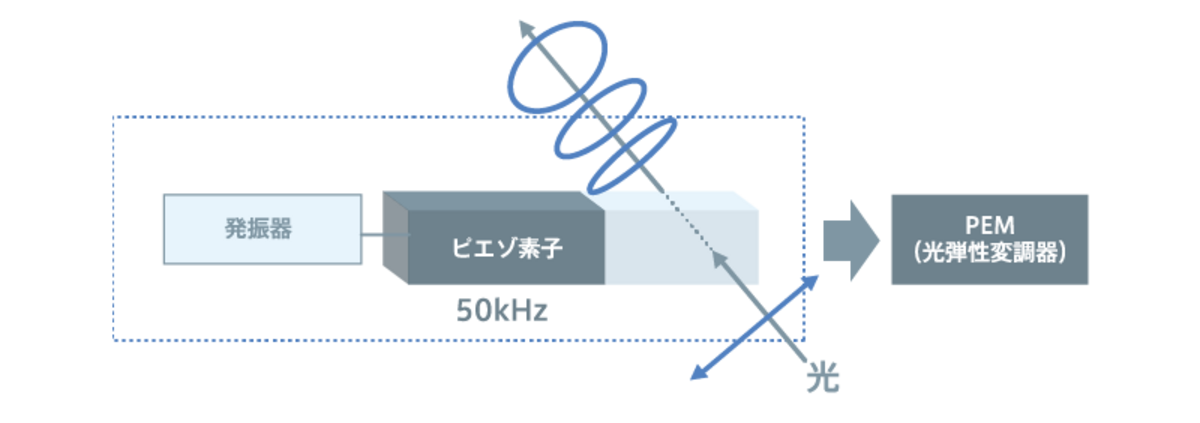

(c) 位相変調型分光エリプソメーター(HORIBAのUVISEL Plusで採用)

光弾性変調器を使って、偏光状態を測定する方法です。

(d) 液晶変調型分光エリプソメーター(HORIBAのAuto SEおよびSmart SEで採用)

入射側と受光側に液晶素子を導入し、それにより偏光状態を測定する方法です。

HORIBAの分光エリプソメーターUVISELシリーズは、位相変調方式を採用しています。概要を図15に示します。位相変調方式は石英にピエゾ素子を貼り付けた光弾性変調器(PEM)を使用しており、このピエゾ素子に交流電圧をかけて 50kHz で振動させることで歪みが起こり、ピエゾ素子に周期的に複屈折が生じます。これに光が透過すると、複屈折により

図15:位相変調方式

PEMから検出された信号は以下の式で表せます。

ここで装置構成により

位相変調方式は

HORIBAは、「Your Partner in Science」をテーマにオンラインセミナーで、各種分析の基礎やノウハウを紹介しています。皆様からのご視聴お申込みを心よりお待ち申し上げております。

粒子計測、蛍光X線分析、元素分析、分光分析、ラマン分光分析、蛍光分光分析、表面分析の基礎やノウハウを紹介したセミナー(アーカイブ動画)の一覧です。