大阪科学技術館

HORIBAブース「はかるとわかる・ はかる研究所」

「はかる」は、ヒトの感覚だけではわからないことをはっきりと数字に表す技術(ぎじゅつ)であり、地球環境(かんきょう)をもっとよくするため、そして、私たちの豊(ゆた)かなくらしの実現(じつげん)にはなくてはならないものです。

大阪科学技術館(おおさかかがくぎじゅつかん)(大阪市西区)内にあるHORIBA(ほりば)ブース

「はかるとわかる・はかる研究所」では、「はかるとわかる」をテーマに、

「はかる」装置(そうち)※1を使って遊びながらたのしく「わかる」を体験することができます。

どれだけ温度が上がったかな? どれだけぴかぴかかな? この砂(すな)のなかになにがあるのかな?

ヒトがさわっただけ、見ただけではよくわからないことも、

ほんまもん※2の装置で「はかる」とはっきり「わかる」ようになるよ!

大画面のゲームでは、こまっている人たちを「はかる」装置で助けるクエストにチャレンジしよう。

※1 装置(そうち)…ここでは、はかる機械(きかい)のことを「装置」と呼んでいます。

※2 ほんまもん…HORIBAが生まれた京都では「ほんまもん」という言葉がつかわれているよ。

「本物(ほんもの)」である、という意味だけではなく、人の心に感動やひらめきをあたえ、信頼(しんらい)できるものであるという意味がこめられているんだ。

1.温度をはかる

ヒトにはいろいろなセンサー※3があり、私たちの「皮ふ」は温度を感じることができます。

このコーナーでは、自分の手の感覚と本当のの温度にどれくらいの差があるのかを、ゲームを通して楽しく体験できます。

きみの手の温度センサーはどれだけ正確(せいかく)かな。

巨大(きょだい)温度計に手を入れてたしかめてみよう!

※3 センサー…ものを感じる部分のこと

ぴったり温度を当ててみよう!

ゲームのやり方

➀巨大温度計のあなに手を入れる。

手の表面の温度が画面に表示(ひょうじ)されるよ。

②赤いきのこのかたちのボタンをおす。

温かい風がでてきて手が温められるよ。

③手の温度が2℃上がったと感じたときに、

もう一度きのこのかたちのボタンをおす。

どれだけ温度が上がったか 画面に表示されるよ。

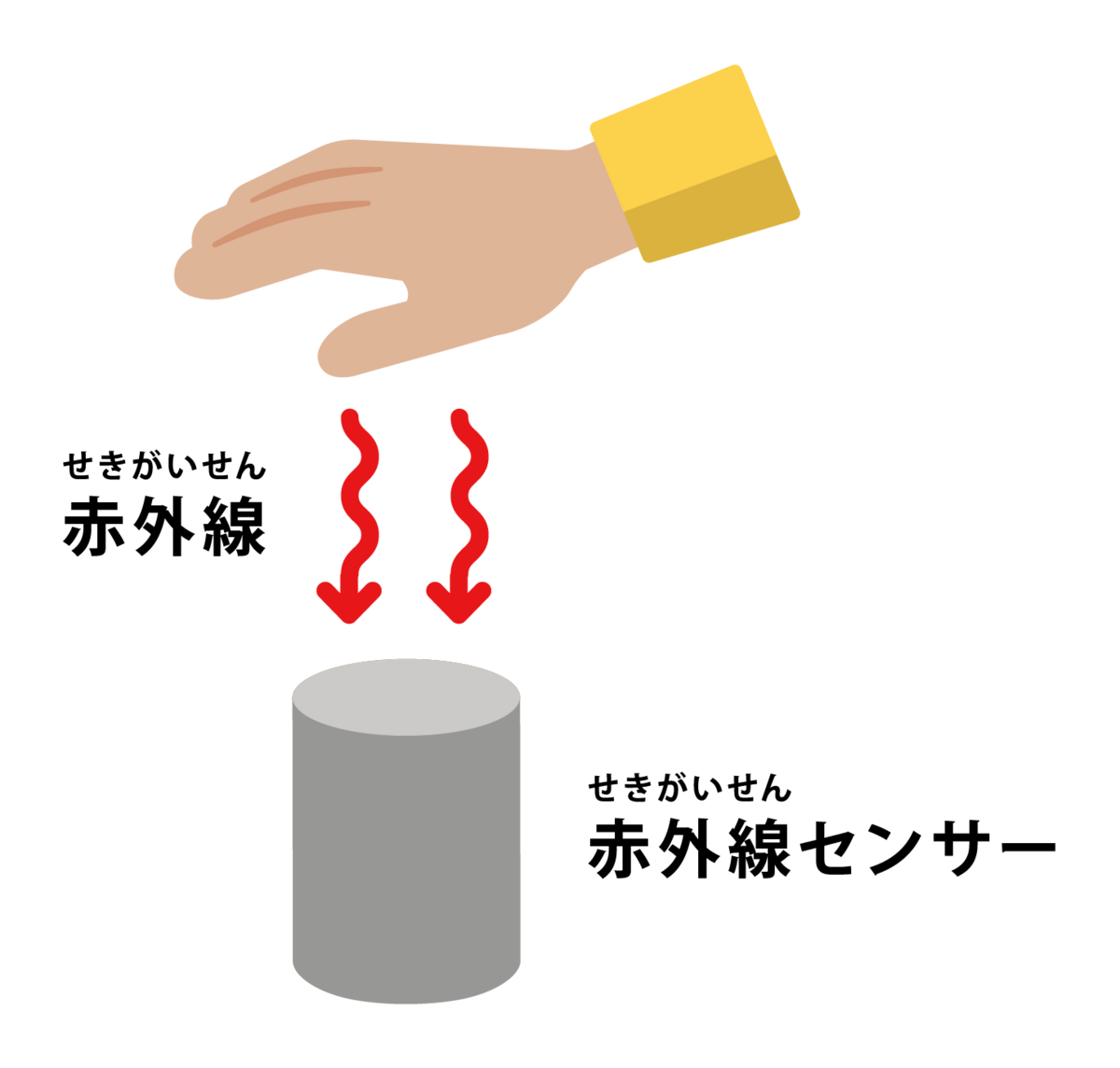

放射温度計のしくみ

このゲームには放射温度計という装置が使われています。

放射温度計は、あらゆるものからでている赤外線(せきがいせん)をキャッチすることで、温度をはかることができます。

放射温度計について、くわしくはこちら

赤外線と放射温度計

2.ぴかぴかをはかる

わたしたちの「目」もセンサーの一つです。目の能力(のうりょく)のひとつに、ものがどれだけぴかぴかであるかをはかることができます。

しかし、そのぴかぴか度は見る人によって差があるのはもちろん、その時の周りの明るさによっても変わるため、正しくに表すことがむずかしいのです。

そんなあいまいなぴかぴか度(「光沢度(こうたくど)」ともいいます)を数字ではっきりと表すことができるのが光沢計(こうたくけい)とよばれる装置です。

ぴかぴかをはかってみよう!

こちらのコーナーには、フライパン、お皿、スマートフォン、タイヤ、学校のつくえ、ランドセルなど、みんなの身近にある20種類以上のものがあります。

光沢計を使っていろいろなもののぴかぴか度をはかってみよう。

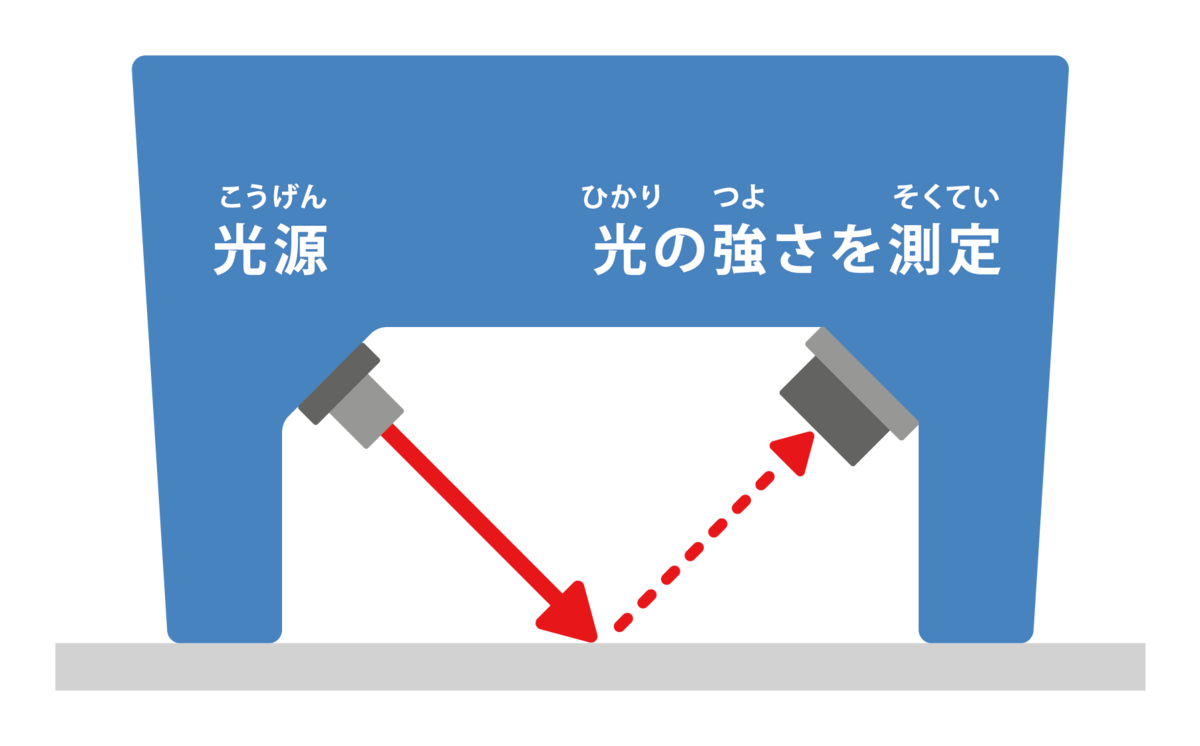

光沢計のしくみ

装置の底から出る光が、測定したいものの表面で反射(はんしゃ)され、

その反射する光の強さからぴかぴか度(光沢度)をはかります。

光沢計について、くわしくはこちら

光沢計

砂(すな)のなかのマイクロプラスチックを見てみよう!

この巨大顕微鏡を使うと、砂のなかのプラスチックだけが赤く光り、見ることができます。

山から海へと、水が流れるまでの間にある砂(➀山の砂、②川の上流の砂、③川の下流の砂、④海岸の砂)のなかにはマイクロプラスチックがふくまれているかな。

まちのなかの砂(⑤駐車場(ちゅうしゃじょう)の砂、⑥公園の砂)はどうだろう?

巨大顕微鏡をのぞいて、見てみよう!

マイクロプラスチックについて、くわしくはこちら

マイクロプラスチック分析

4.ホリバ クエストに挑戦(ちょうせん)!

みんなの周りにあるもののほとんどは、「こんなものがあったらいいな、助かるな、便利になるな」と思う人がいたから、つくられてきました。

「はかる」装置も同じで、こまっているだれかのため、だれかの役にたちたい!と思って、生まれてきたんだよ。

ホリバ クエストでは、こまっている人たちのなやみごとを聞き、みんなの問題を解決していくゲームです。

みんなもはかる装置のプロ、「ホリバリアン」になって、町の人たちを助けるお手伝いをしましょう!

こまっている人を「はかる」装置でたすけよう!

ゲームのやり方

➀3つのエリア(都市エリア、工場エリア、自然エリア)の中から、一つを選ぶ。

②選んだエリアの中で、こまっている人々のなやみごとを聞きます。

③画面に登場するホリバリアン(「はかる」のエキスパート)の意見を聞きながら、一番良いと思う解決方法を選ぶ。

④より効果のある方法を選べば多くの得点がもらえるよ。

大阪科学技術館

場所 大阪市西区靭本町1丁目8-4

入館料 無料

開館時間 10:00~17:00(日・祝は16:30閉館)

休館日はHPよりご確認ください。

大阪科学技術館公式サイト