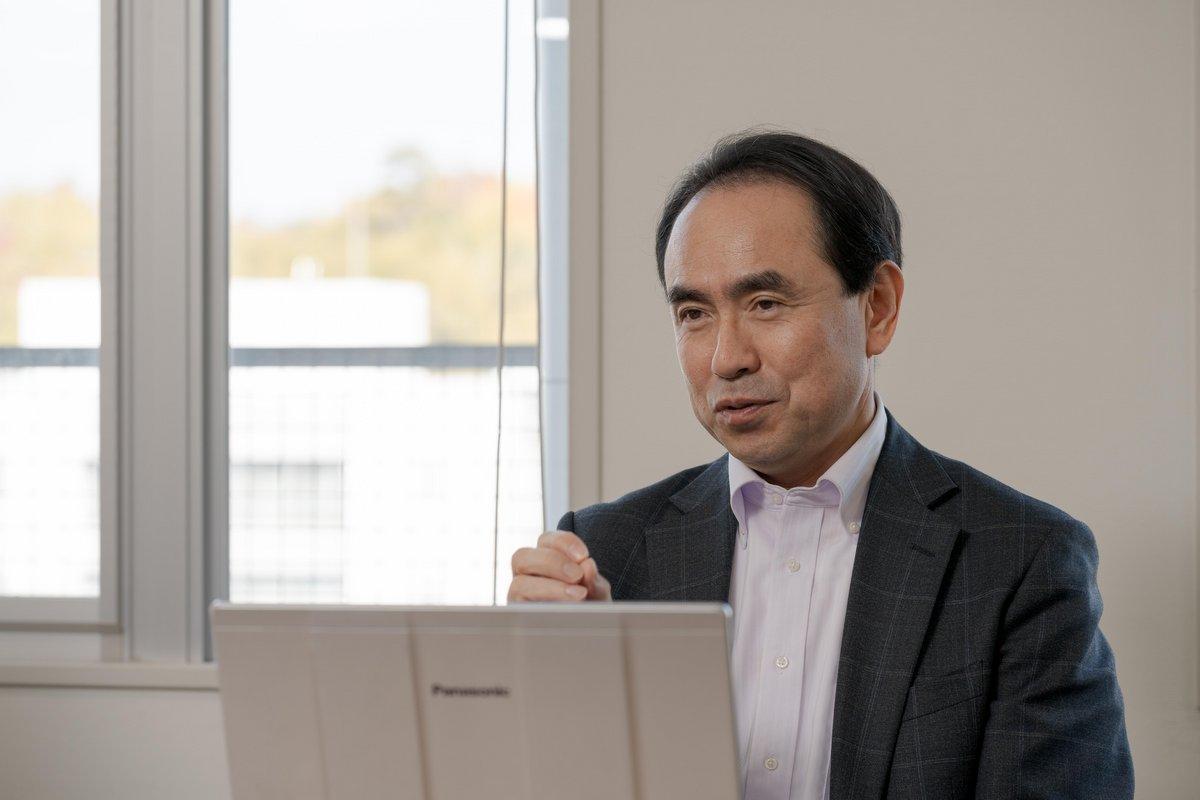

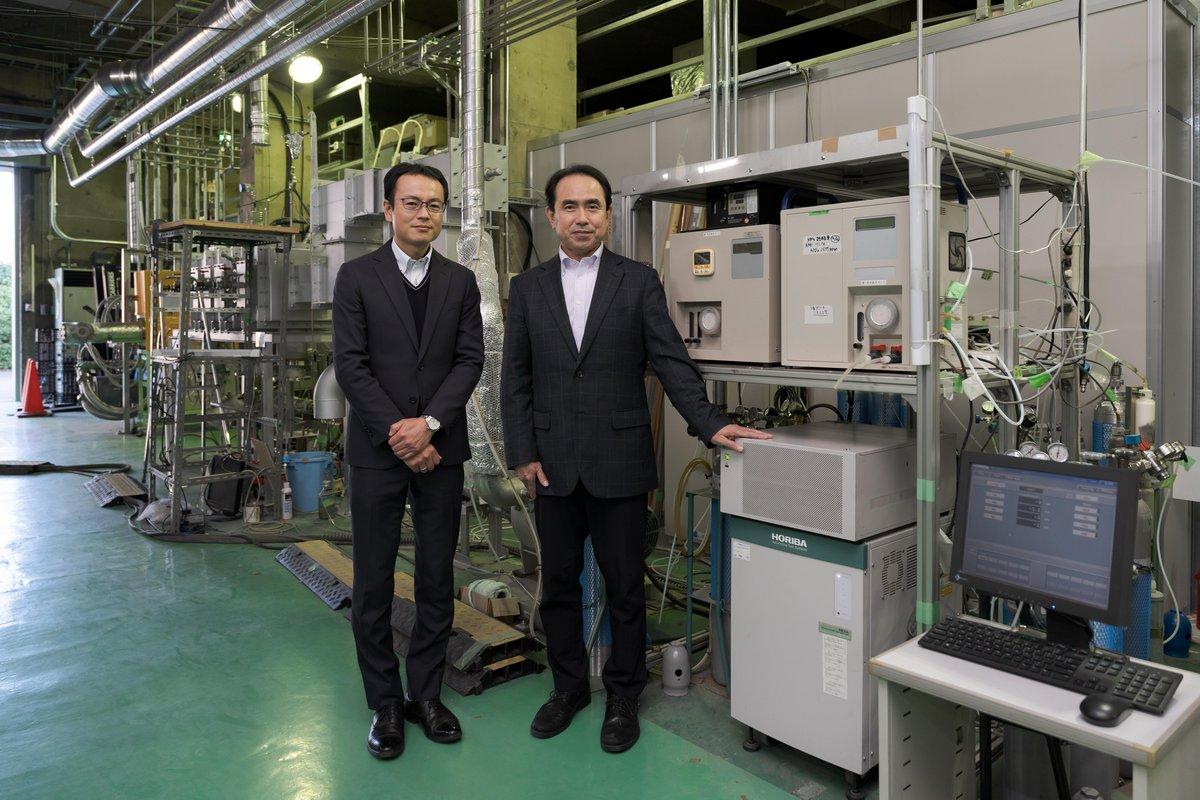

大阪大学大学院 工学研究科 赤松 史光 (あかまつ ふみてる)教授

大阪大学大学院 工学研究科 中塚 記章 (なかつか のりあき) 特任研究員

日本で生み出されるエネルギーの約90%は化石燃料の燃焼によるものです。例えばクルマのエンジンはガソリンをレシプロエンジンで燃焼させることによりエネルギーを得ており、また火力発電は天然ガスや石炭などを燃焼させて電力を生み出しています。

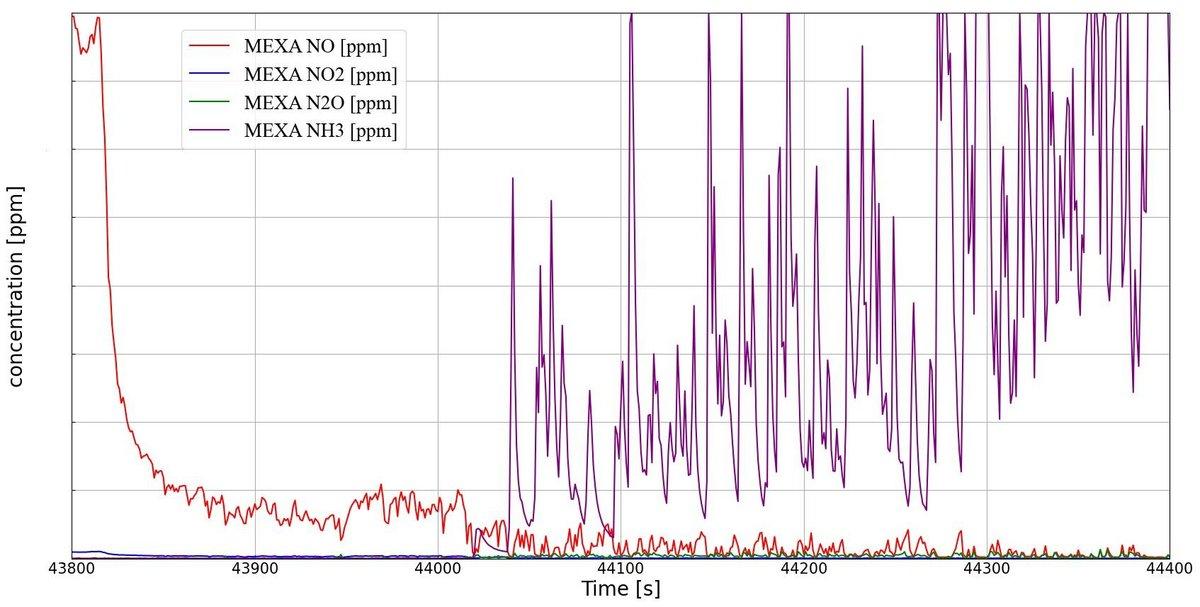

しかしながら、燃焼によって排出される二酸化炭素(CO2)、窒素酸化物(NOx)は、地球温暖化や大気汚染に影響を及ぼすと考えられており、それらの排出ガス中の濃度を抑制する燃焼方法の開発が進められています。

このような背景から、カーボンフリー燃料として期待される水素やアンモニアを用いた燃焼システムの開発ニーズが高まるなか、アンモニア燃焼において世界をリードする研究成果を出されている大阪大学大学院 工学研究科 赤松 史光 教授と中塚 記章 特任研究員のお二人にお話を伺いました。