サステナビリティ推進室・Project Colorsメンバーらと堀場アドバンスドテクノ 副社長 シニアコーポレートオフィサー 金谷 幸一郎(中央)

サステナビリティ推進室・Project Colorsメンバーらと堀場アドバンスドテクノ 副社長 シニアコーポレートオフィサー 金谷 幸一郎(中央)

近年、サステナビリティという言葉がニュースや学校などあらゆるところで語られるようになりました。サステナビリティ(sustainability)は日本語で「持続可能性」と訳され、将来にわたって限りある地球の資源を維持し、環境や社会、経済のバランスを保ちながら持続可能な発展をめざす考え方です。地球温暖化や資源の枯渇をはじめとする社会課題が深刻化するなかで、企業活動においてもサステナビリティの視点がこれまで以上に重視されています。

HORIBAグループは、「はかる」技術の提供を通じて地球の環境保全や人々の健康、科学技術の発展に貢献することを基本理念としています。私たちのビジョン「Joy and Fun for All おもしろおかしくをあらゆる生命へ」のもと、環境負荷の少ない製品開発やCO2排出量の低減、未来を担う次世代の子どもたちを対象とした教育支援などにおいて高い目標を掲げ、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けています。

今回はHORIBAグループの水・液体計測事業を担う株式会社堀場アドバンスドテクノでサステナビリティ戦略をけん引する副社長 シニアコーポレートオフィサー 金谷 幸一郎に、「水」計測ビジネスを通じた社会貢献活動の背景やおもいを聞きました。

堀場アドバンスドテクノ(以下、当社)は、人々の暮らしに欠かせない「水」の分析・計測事業を展開しています。上水や下水、工場排水といったあらゆる水・液体を“はかる”技術の提供を通じて、人々の健康や地球の環境保全などに貢献しています。

当社の事業を推進すること自体が持続可能な社会に貢献するものですが、SDGs(持続可能な開発目標)達成に向けた社内プロジェクト「Project Colors(プロジェクト カラーズ)」を2020年に発足したことを皮切りに、より能動的なサステナビリティ活動へと発展させました。サステナビリティを企業成長に欠かせない重要な要素の一つと捉え、2022年には専任組織を設立し、環境に配慮した製品開発や未来を担う次世代の子どもたちを対象とした出前授業など多様な取り組みを推し進めています。

個人的な経験ですが、サステナビリティに対する私の関心が高まったきっかけは、社会課題に向き合う生徒たちの姿でした。数年前、京都のある高校から教育指導に関する協力要請を受け、私は企業人の立場から先生方に教育プログラムについて助言する役割を担うことになりました。その高校は、SDGsに焦点を当てた指導に力を入れておられました。SDGsの17の目標から、貧困やジェンダーなどそれぞれ選択したテーマの課題を調べ、どうやってアプローチしていくか解決方法を考えます。こういった授業や生徒たちの発表を見聞きする中で、私は非常に衝撃を受けました。今では多くの人が知っていますが、当時はSDGsという言葉自体の認知度が低かった頃です。これだけの教育を受けてきた人たちが、数年後に社会人として会社を選ぶ立場になった時、社会課題に対する感度の高い従業員が多い会社でないと選ばれない会社になってしまうのでは、という危機感を持ちました。SDGsに共感していることに加え、この危機感こそが、サステナビリティの扉を開く最初の一歩だったと感じています。

2024年10月に守山市立図書館(滋賀県)で開催された第5回びわ湖まるっと親子セミナーで行った出前授業の様子

プロジェクトメンバーからアイデアが集まり、教育、環境に配慮した製品開発、社内啓蒙をはじめとする5つのグループで活動をスタートしました。

教育グループは、次世代の子どもたちに環境やはかる大切さを感じてもらう出前授業の企画・運営を担います。トライアルでは従業員の家族を対象に、朝顔の花の色が、花びらの細胞(液胞)のpHが低い酸性だと赤色、pHが高いアルカリ性だと青色に変わる性質に着目した授業を行いました。事前学習として、朝顔の種まきから始め、花が咲くまで育ててもらいました。授業当日は、朝顔の花の汁にクエン酸粉や重曹粉を加え色が変わることを実験した後、当社の製品であるpHメーターでその花の汁を測定し、子どもたちになぜ花の色が変わるのかを考えてもらいました。授業の内容はその時々で変わりますが、現在は営業メンバーを中心にその役割を引き継いでいます。昨年も長崎県の高校や滋賀県の図書館などで出前授業を行ってくれました。

このような次世代教育に力をいれるのは、子どもの頃に感じたおもいや経験は心に残るものだと考えているからです。大人になり社会に出ると科学的に物事を捉えない人が増えるように思いますが、科学に興味を持ち続けている人が増えれば、きっと環境も良くなるはずです。

例えば、水道に油を捨てないでと言われても、理由を考えずに捨ててしまう人がいます。なぜ油を捨てることが禁止されているのかに興味を持って調べると、捨てられなくなると思います。こういった活動が、当社や分析をはじめとする科学に対する関心が高まるきっかけになれば嬉しいです。

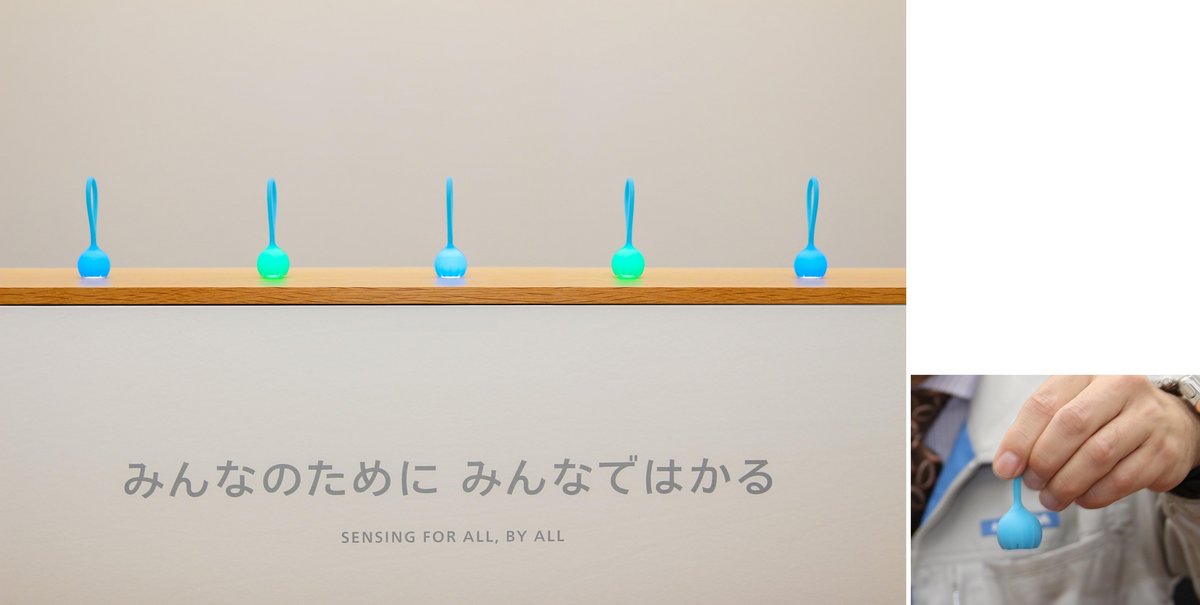

Project Colorsの一環で製作した水質計のコンセプトモデル

また、個人的に印象深い取り組みの一つが、将来のありたい姿を映像化する活動です。プロジェクトメンバー同士で議論を重ねる中で、分析・計測機器メーカーとして、人々にとって「はかる」を身近にしたい、そして「はかる」を通じて、人々の生活をより豊かなものにしたいというおもいを再認識しました。そのおもいを「みんなのために みんなではかる」というキーコンセプトにのせて、将来社会へ提供していきたい価値の映像化に挑みました。写真は未来の水質計のコンセプトモデルです。身に付けられるキーホルダーサイズの大きさで、液体に近付けると飲める水かどうか、どんな味がするのかといったことを非接触で測ることができます。「はかる」をより身近にしたいというおもいを形にしたものです。将来ありたい姿や未来へのおもいを共有し形にすることで、私たちの存在意義をあらためて考える貴重な機会となりました。

Project Colorsが軌道に乗り始め、次に力を入れたのはマネジメント層の巻き込みでした。Project Colorsの活動が活発化するにつれて、メンバーから所属部署での業務との両立の難しさや所属部署で理解を得づらいといった相談が寄せられるようになったからです。マネジメント層に活動の意義や企業成長にも有用であることを伝え続けるとともに、実際に活動に参加してもらうこともありました。原動力となったのは、従業員一人ひとりが、自分の仕事が社会の課題解決に貢献しているというマインドを持った会社にしていきたい、そして、労働人口が減る中で、環境問題への意識の高さから当社で働きたいと思ってくれる人たちに対して灯台になれるような会社にしたいという、強いおもいでした。

また、Project Colorsのメンバーが積極的に社内イントラネットで活動内容を発信してくれたことや、それぞれの職場でサステナビリティの理解を深める受け皿の役割を担ってくれたことも大きな後押しとなりました。経営層が指示するだけでは心に響きづらいと思いますが、心から大切だと思っている現場のメンバーが声をあげることで、会社全体としてサステナビリティを重視していこうという風土が生まれていったと感じています。2022年に専任組織化し、昨年から当社の中長期経営計画にもサステナビリティに関する目標を設定し推進しています。

今後もサステナビリティ戦略を幅広く推進していきますが、特に力をいれていきたいことは環境に優しい製品を開発することです。これまでの活動が実を結び、水質計の一部の電極はバイオ由来の材料を用いて製造しています。コストのバランスを考えながら環境に配慮したモノづくりをめざす文化が社内に根付いてきていますし、こういった環境負荷が少ないモノづくりをさらに拡大していきたいです。

製品を選ぶうえで価格は重要な判断指標の一つですが、今後環境意識の高い人たちが増えていくと、価格や利便性だけではなく、どういったストーリーを持っているのかがより重要になります。自分たちの使うモノがどのように作られ、どのように処分され、どのように地球に戻っていくのかを重視する人が増えていくのではないでしょうか。そして、企業にとっても地球環境に良い事業展開をめざすことが、結果的にお客様に選ばれる競争力となります。

あらためて当社としても、私たちが手がける水の分析・計測事業において、製品の品質向上や環境により良い製品を世界に提供し続けることが、持続的な社会の実現につながると考えています。今後も当社のサステナビリティ戦略の推進を加速するとともに、HORIBAグループ全体でグローバルに展開していきます。