万博がもたらすもの、万博の力とは

上岡:ITの力でいつでも世界の人とつながれる時代なのに、なぜ今、万博なのか。どこでも誰とでもつながれるけれども、一緒につながるテーマがないとつながれませんし、そういうきっかけは、そうぽんぽんとは生まれないだろうと思います。万博という場をつくって新しいものを発信すれば、人を惹きつけてくれます。万博はそういう活力を生みだす場として、変わりながらあり続けている。そうした活力が生み出される場に自分が関われるということをとてもおもしろいと感じています。人が触発されて何かが生まれるきっかけに万博はなると考えています。

羽田:プロジェクトメンバーだけでは答え・アイディアが出にくい場面がたくさんありました。そういう時に、パビリオンに関わるいろんな人やアイディアに触れて、それらが混ざり合って、パビリオン「いのちの未来」としていいものが出来上がっていきました。人がつながることで、何かを生み出します。万博はそういう場の一つだと思います。

上岡:私自身、プロジェクトへの参加が未来社会を想像するきっかけになりました。

石黒先生も「想像しないものは創れない。未来を想像することが実際作っていくことにつながる。」とおっしゃっています。プロジェクトでの活動を通して、本当にその通りだと思いました。万博がそういうことを語るきっかけの場になれば良いと思いますし、みんなで未来に向かって、ワクワクするものを万博での体験を通して創っていけたら素敵ですね。

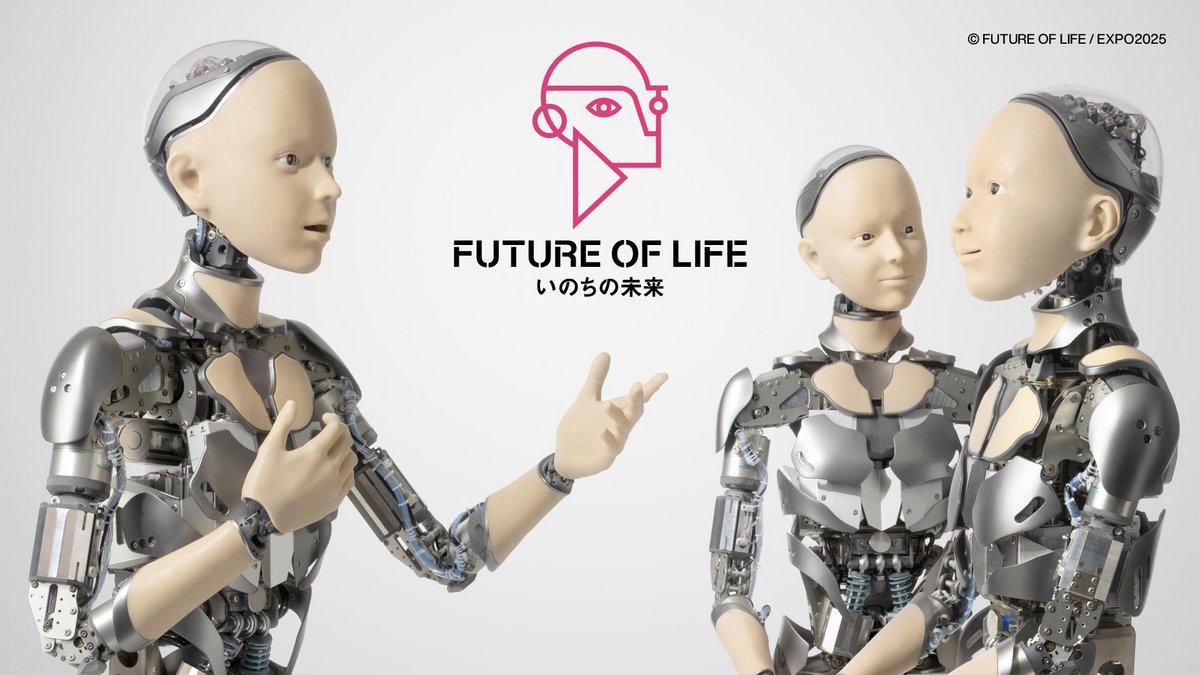

上岡・羽田: HORIBAの「はかる」技術を使ったパビリオン「いのちの未来」の光の演出。ぜひ万博会場に足を運んでいただいて、楽しんでもらえたら嬉しいです

(インタビュー実施日:2025年3月)

※掲載内容および文中記載の組織、所属、役職などの名称はすべてインタビュー実施時点のものになります。